特別編第三章 古代国家と蝦夷

第三章

古代国家と蝦夷

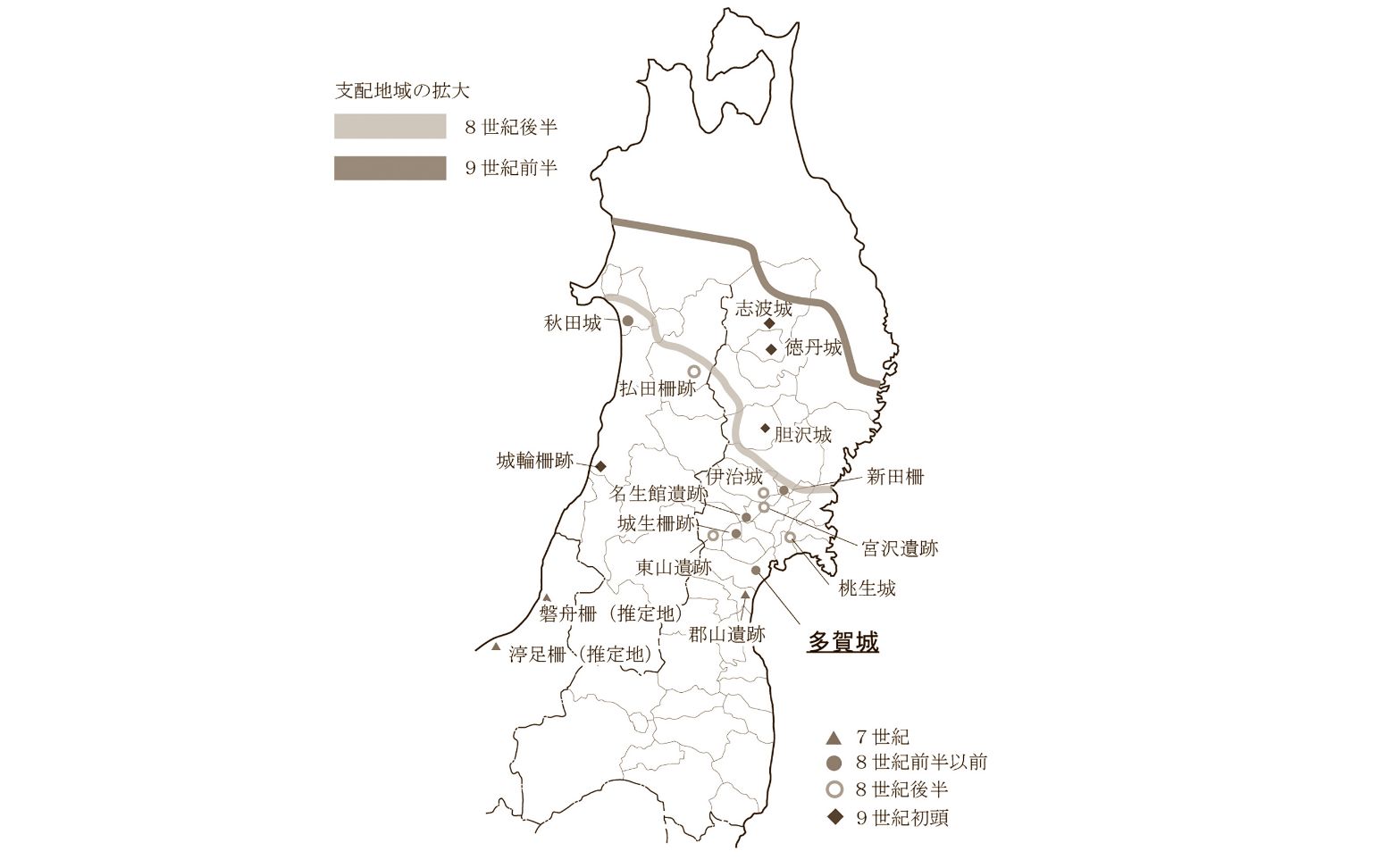

700年代のはじめ頃、宮城県北部から北の地域は、中央政府の支配が直接及ばない場所であり、そこに住む人々は蝦夷(エミシ)と呼ばれていました。 蝦夷を従え支配領域を拡大するため、中央政府は東北各地に城柵を設置し、多賀城はその中心としての役割を担っていました。 城柵は蝦夷支配の拠点であり、施設全体を築地塀(ついじべい)や材木塀(ざいもくべい)などによって囲み、行政と軍事の機能を持っていました。

蝦夷討伐時に朝廷軍と戦う蝦夷の人々が描かれています。

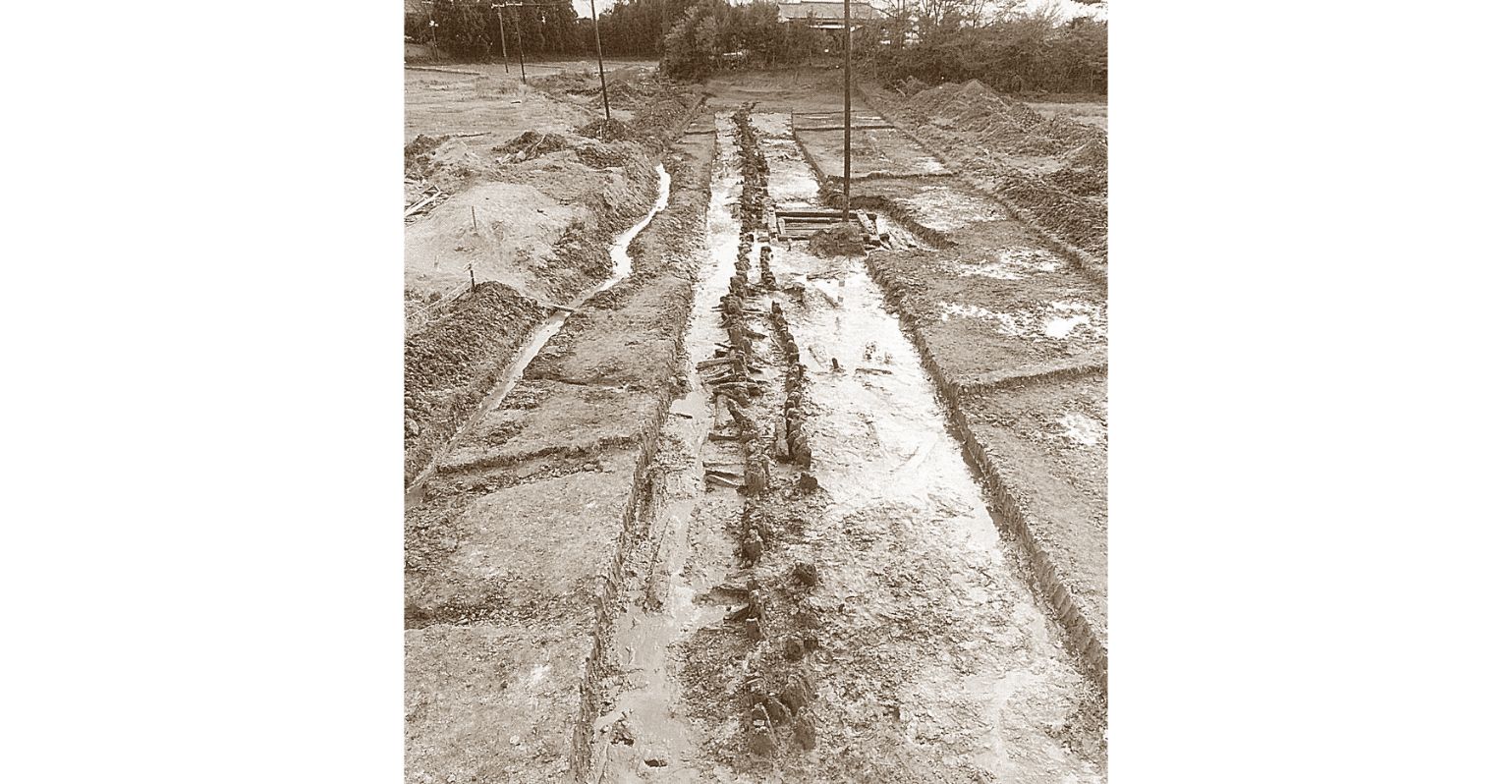

多賀城跡外郭東辺の南端部は湿地だったため、築地塀の代わりに材木塀が設置されました。